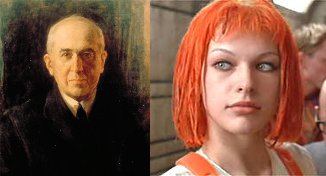

Eh non, Milankovitch n’est pas le nom de la belle qui tient le premier rôle dans Le 5ème élément ! Mais celui d’un astronome serbe beaucoup moins sexy, qui, en 1920, conjectura un lien entre d’infimes variations périodiques de l’orbite terrestre, et les changements climatiques qui sont intervenus sur Terre sur des échelles de quelques centaines de milliers d’années.

Eh non, Milankovitch n’est pas le nom de la belle qui tient le premier rôle dans Le 5ème élément ! Mais celui d’un astronome serbe beaucoup moins sexy, qui, en 1920, conjectura un lien entre d’infimes variations périodiques de l’orbite terrestre, et les changements climatiques qui sont intervenus sur Terre sur des échelles de quelques centaines de milliers d’années.

Les glaciations du Pléistocène

La Terre est âgée de 4,5 milliards d’années, et tout porte à croire que son climat a beaucoup changé au cours de son existence. On sait par exemple qu’il y a 750 millions d’années, notre planète était totalement recouverte de glace des pôles à l’équateur ! C’est ce qu’on appelle la glaciation Varanger.

Il n’est pas forcément évident de trouver des traces du climat aussi loin dans le temps (la glaciation Varanger est un cas extrême), mais pour les périodes plus récentes, on a pu reconstituer une histoire climatique un peu plus précise : c’est le cas des glaciations du Pléistocène.