La maladie de Parkinson touche aujourd’hui plusieurs millions de personnes à travers le monde. Une étonnante technique découverte à Grenoble dans les années 90 permet d’en limiter les symptômes en stimulant électriquement certaines zones profondes du cerveau.

La maladie de Parkinson touche aujourd’hui plusieurs millions de personnes à travers le monde. Une étonnante technique découverte à Grenoble dans les années 90 permet d’en limiter les symptômes en stimulant électriquement certaines zones profondes du cerveau.

La maladie de Parkinson

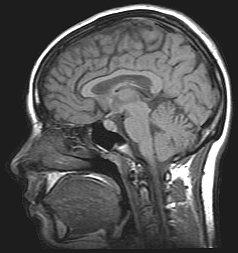

La maladie de Parkinson est une maladie neuro-dégénérative qui provoque des troubles moteurs que l’on peut classer en 3 grandes familles : des tremblements au repos (le symptôme le plus connu), une rigidité musculaire et une difficulté ou lenteur à exécuter des mouvements.

Les causes de cette maladie ne sont pas à ce jour élucidées, mais semblent résulter de l’interaction entre des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux. Toutefois le mécanisme physiologique de perturbation des mouvements dans la maladie de Parkinson est mieux compris : les troubles moteurs résultent d’un dérèglement de la sécrétion de dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur, c’est-à-dire un messager chimique permettant la communication entre certaines zones du cerveau.