Avec ses 3.2 millions d’années, Lucy est longtemps restée la plus ancienne représentante connue de la lignée humaine. Pourtant, elle a maintenant perdu ce statut au profit de Toumaï, dont le crâne (ci-contre) a été découvert au Tchad en 2001, et dont on estime l’âge à 7 millions d’années environ.

Avec ses 3.2 millions d’années, Lucy est longtemps restée la plus ancienne représentante connue de la lignée humaine. Pourtant, elle a maintenant perdu ce statut au profit de Toumaï, dont le crâne (ci-contre) a été découvert au Tchad en 2001, et dont on estime l’âge à 7 millions d’années environ.

Un fossile dont la découverte est lourde d’implications et de controverses paléontologiques.

La lignée humaine

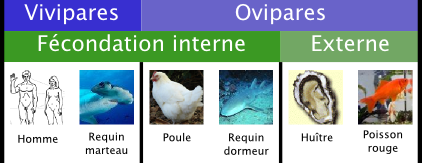

Comme tous les écoliers le savent maintenant, l’homme ne descend pas du singe, mais nous sommes cousins. Cela signifie qu’il y a plusieurs millions d’années, les grands singes et les humains ont eu un ancêtre commun. Ce dernier a ensuite évolué dans différentes directions, une de ces directions donnant la lignée humaine, les autres donnant les chimpanzés, les gorilles, les orang-outangs.

Comme tous les écoliers le savent maintenant, l’homme ne descend pas du singe, mais nous sommes cousins. Cela signifie qu’il y a plusieurs millions d’années, les grands singes et les humains ont eu un ancêtre commun. Ce dernier a ensuite évolué dans différentes directions, une de ces directions donnant la lignée humaine, les autres donnant les chimpanzés, les gorilles, les orang-outangs.

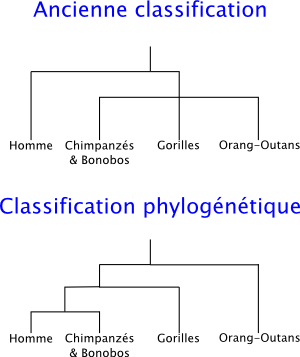

On a d’abord pu penser que l’homme s’était détaché des singes, puis que ces derniers s’étaient différenciés (voir ci-contre). Grâce aux méthodes dites de classification phylogénétique, on sait maintenant que la séparation s’est faite plus progressivement.

L’arbre phylogénétique montre notamment que les singes les plus proches de nous sont le chimpanzé et le bonobo, et qu’ils sont d’ailleurs plus proches de nous que du gorille, puisque ce dernier s’est séparé plus tôt dans l’arbre. D’après des analyses de biologie moléculaire, la séparation hommes-chimpanzés, se serait produite il y a environ 5 à 6 millions d’années.

Pourquoi la coopération existe-t-elle ? Comment se fait-il que la plupart des hommes et certains animaux coopèrent entre eux, alors que la nature semble favoriser les comportements individualistes et égoïstes.

Pourquoi la coopération existe-t-elle ? Comment se fait-il que la plupart des hommes et certains animaux coopèrent entre eux, alors que la nature semble favoriser les comportements individualistes et égoïstes.